Actualités

Une équipe d’étudiants finissants en génie géomatique se démarque lors de la Journée de la relève en géomatique!

03 mai 2024

La journée de la relève en géomatique a eu lieu vendredi le 26 avril dernier.

Les membres du Département des sciences géomatiques, les partenaires et les invité(e)s ont pu assister à cinq présentations de projets du baccalauréat en génie géomatique (1) et des deux programmes de maîtrise en sciences géomatiques : maîtrise en géomatique appliquée (3) et maîtrise avec mémoire (1).

Les sujets abordés étaient variés : bâtiments intelligents, politiques foncières, cartographie des bandes riveraines, calcul de réseaux hydrographiques et suivi des points d’accès à l’eau potable.

Félicitations à l’équipe de Jean-Michel Desgagné, Faël Poirier et Justin-Joël Takodjou Djoko, finissants du programme de baccalauréat en génie géomatique, qui ont mérité une bourse de l’Association canadienne des sciences géomatiques – Section Champlain pour leur présentation intitulée « Bâtiment intelligent : Conception d'un système de positionnement pour la mobilité et la navigation intérieure », un projet réalisé dans le cadre de la Chaire de recherche en ville et mobilité intelligente et inclusive du professeur Mir Abolfazl Mostafavi. Leur projet a permis le développement d’une application mobile permettant le positionnement précis à l’intérieur du Pavillon Louis-Jacques-Casault à l’aide de balises « bluetooth » et la navigation entre deux emplacements situés sur les différents étages. Les résultats obtenus seront intégrés à l’application MobiliSIG qui vise à aider les personnes ayant des incapacités dans leurs déplacements (intérieurs et extérieurs).

Poste de professeure ou professeur en cognition spatiale et modélisation interactionnelle

02 mai 2024

Description du poste : https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/8698/votreexpertise

Job description : https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/8699/votreexpertise

Description du poste

Le Département des sciences géomatiques de l’Université Laval sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou de professeur en cognition spatiale et modélisation interactionnelle, qui requiert des connaissances avancées :

- En sciences de la nature et du génie relatives aux systèmes de positionnement, de navigation, de modélisation numérique et de cartographie de l’espace et de l’environnement;

- En sciences humaines sur les façons dont les êtres humains traitent les concepts spatiaux (acquisition, structuration révision de l’information et de connaissance spatiale) et interagissent avec leur environnements physique, social et technologique.

Les activités académiques inhérentes à ce poste s’inscriront en appui (mais non exclusivement) à la programmation de recherche de la Chaire de recherche du Canada sur les villes et mobilités intelligentes et inclusives, qui vise à répondre aux enjeux de développement de villes intelligentes durables, soucieuses du bien-être de leurs citoyens, en particulier des personnes les plus vulnérables (notamment celles avec des incapacités et les personnes âgées), par l’aménagement d’un environnement urbain favorisant une meilleure mobilité et inclusion.

La personne candidate doit démontrer sa capacité à mener des activités d’enseignement et de recherche novatrices caractérisées par des collaborations intersectorielles (sciences naturelles et génie, sciences humaines et sociales, sciences de la santé), menant au développement d’applications géospatiales mieux adaptées aux besoins spécifiques de différentes catégories de personnes. La personne candidate devra avoir les capacités à établir des liens entre les travaux de recherche réguliers réalisés en géomatique (basés sur les données, les modèles géospatiaux, la cartographie dynamique, les technologies et les capteurs) et les usagers des applications qui en découlent. Cette expertise pourrait tout aussi bien s’appliquer à différentes thématiques, comme l’aménagement de territoires inclusifs et la mobilité des personnes ayant des incapacités, les personnes exposées à différents types de risque et d’aléas naturels (comme les inondations). Ce faisant, la personne retenue pour ce poste contribuera à consolider l’utilité sociale, humaine et sanitaire de la géomatique (et des travaux de recherche qui y sont menés), en plaçant l’être humain et ses besoins au centre des méthodes de représentation numérique des milieux de vie (comme le milieu urbain).

De même, la personne candidate devra élaborer et concrétiser son propre programme de recherche, s’associer à des équipes de recherche, obtenir du financement et participer à des initiatives de recherche interdisciplinaires en collaboration avec les autres domaines d’expertises présents au Département, à la Faculté et à l’Université, lesquels présentent un fort intérêt stratégique (comme les villes intelligentes, le changement climatique et la résilience aux aléas) et qui répondent aux besoins grandissants en données géospatiales pour différents besoins et dans différents milieux.

La personne retenue pour occuper ce poste est appelée à assumer des enseignements réguliers aux trois cycles. Elle effectuera de la recherche de pointe dans le domaine du poste offert. Elle devra également démontrer une ouverture aux collaborations interdisciplinaires, autant en enseignement qu’en recherche. Elle devra encadrer des étudiantes et étudiants aux trois cycles, développer les moyens nécessaires pour obtenir ses propres financements de recherche, incluant la mise en œuvre de projets de collaboration publique et privée. Elle devra enfin contribuer aux responsabilités administratives du Département des sciences géomatiques, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique et de l'Université Laval. Elle pourra éventuellement être appelée à assumer des enseignements à l’extérieur de son domaine de spécialité, c’est-à-dire dans les autres domaines de la géomatique dans lesquels œuvre le Département.

Critères de sélection

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent détenir un doctorat dans une discipline pertinente pour ce poste. Un stage postdoctoral en lien avec le poste à pourvoir ou une expérience professionnelle équivalente est fortement souhaité. Les dossiers retenus seront évalués selon la capacité de la personne candidate à :

- Exercer les quatre grandes fonctions universitaires : enseignement, recherche et encadrement d’étudiantes et d’étudiants gradués, participation interne, rayonnement externe;

- Faire preuve de leadership en enseignement et en recherche;

- Travailler en équipe;

- Démontrer des compétences pour la gestion universitaire (entre autres, la participation à différents comités et instances) et l’administration de projets;

- Faire preuve d’engagement envers la communauté scientifique et les collectivités.

La langue d’enseignement étant le français, la candidate ou le candidat doit être apte à enseigner de manière compréhensible dans cette langue; si ce n’est pas le cas, la candidate ou le candidat devra développer sa capacité à s’exprimer en français (oral et écrit) selon les dispositions de l’annexe B de la convention collective en vigueur. La connaissance de la langue anglaise est également requise.

Traitement et conditions d’emploi : selon la convention collective en vigueur.

Période d’affichage : du 2 mai au 7 juin 2024

Date prévue d’entrée en fonction : 1er septembre 2024

Valorisant la diversité, l’Université invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées. La priorité sera toutefois accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

L’université Laval étant une université francophone, l’annexe B de la convention collective stipule que la professeure ou le professeur qui n’a pas le français comme langue maternelle doit, dans un délai prescrit, démontrer une compétence langagière fonctionnelle du français oral et écrit.

Toute personne intéressée à présenter sa candidature doit fournir les documents suivants (en format PDF) :

- Un curriculum vitæ;

- Une lettre de présentation mettant en évidence l’expérience pertinente au poste et expliquant comment la personne candidate répond aux critères de sélection (max. 3 pages);

- Les noms et coordonnées complètes de trois personnes à qui la personne candidate aura demandé de fournir des références (lettres de recommandation à joindre au dossier);

- Une liste de publications et une copie de trois articles ou publications écrites représentatifs de la production scientifique de la personne candidate;

- Un document faisant état des motivations et de la vision de la personne candidate envers l’enseignement et la recherche (max. 3 pages).

Destinataire:

Monsieur Francis Roy, directeur

Département des sciences géomatiques

Université Laval

Pavillon Louis-Jacques-Casault, bureau 1315

1055, avenue du Séminaire

Québec (Québec) G1V 0A6

Téléphone : 1-418-656-2530

Courrier électronique : direction@scg.ulaval.ca

La Campagne Communauté universitaire au sein de la FFGG atteint 61% de participation!

02 mai 2024

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique exprime sa gratitude envers tous ses membres pour leur dévouement et leur générosité manifestée au cours de la Campagne Communauté universitaire, qui s'est déroulée du 19 février au 30 avril derniers.

Nous sommes fiers de constater un taux de participation de 61 % au sein de notre communauté facultaire, ce qui témoigne de l'importance accordée à la philanthropie à la FFGG.

Une fois de plus, merci à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette campagne un succès. Votre engagement continu à soutenir notre communauté universitaire est une source d'inspiration et de motivation pour nous tous.

Le Département gagnant

La petite compétition amicale entre les départements de la Faculté s’est soldée par une victoire du Département des sciences géomatiques, dont le taux de participation fut légèrement supérieur au Département de géographie et au Département des sciences du bois et de la forêt.

Nathalie Barrette, nouvelle directrice du Département de géographie

01 mai 2024

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de la professeure Nathalie Barrette en tant que nouvelle directrice du Département de géographie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. D’une durée de 4 ans, son mandat débutera le 1er juillet 2024. Elle succède à Najat Bhiry, directrice du Département depuis le 1er juin 2023, qui occupera la fonction de présidente de la Commission des affaires étudiantes dès juillet 2024.

"Je vous remercie sincèrement pour cette opportunité. Je suis honorée et enthousiaste à l’idée de contribuer au succès et au bien-être de notre Département" - Nathalie Barrette

Madame Barrette se spécialise dans la géographie environnementale, la climatologie de l’environnement, les vulnérabilités aux aléas climatiques, ainsi que dans les changements climatiques.

Nous remercions Najat Bhiry pour son engagement et sa disponibilité comme directrice du département dans la dernière année et lui souhaitons, ainsi qu’à Nathalie Barrette, le meilleur succès dans leurs nouveaux défis professionnels.

Martine Lapointe, technicienne experte, reçoit le prix Gaston St-Jacques

19 avril 2024

Martine Lapointe, technicienne experte au Département des sciences du bois et de la forêt a reçu le prix Gaston St-Jacques de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie du Québec (AESTQ). Ce prix vise à reconnaitre le travail des techniciens en travaux pratiques et leur importance afin d’offrir aux jeunes québécois un enseignement de qualité de la science et de la technologie. À l’image du technicien dont il tient le nom, le prix Gaston-St-Jacques souhaite souligner les qualités exceptionnelles, l’implication et la passion d’un technicien ou d'une technicienne en travaux pratiques (TTP) dans son milieu scolaire et face à ses pairs. Le prix lui a été remis par Gaston St-Jacques en personne.

Tout au long de sa carrière, Martine Lapointe a toujours été prête à relever de nouveaux défis, à s’investir entièrement dans ce qu’elle fait à tous les niveaux autant dans son travail que dans ses implications. Elle est une experte dans plusieurs domaines et elle a toujours été généreuse dans le transfert de ses connaissances et dans le partage de son savoir autant avec la communauté étudiante qu’avec ses pairs. C’est un modèle unique et ce prix permet de mettre en lumière la reconnaissance de ses 32 ans de carrière, de dévouement et d’implication. Toutes les personnes diplômées du Département des sciences du bois et de la forêt se souviennent de cette technicienne dévouée et remarquable. Certains membres du corps professoral et du personnel l’ont même eu lors de leur passage comme étudiante et étudiant et c’est un grand honneur pour eux de pouvoir maintenant collaborer avec elle dans leur enseignement et leur recherche!

Sylvain Jutras, professeur au Département qui l'a aussi eu lorsqu'il était étudiant a mentionné dans sa lettre d'appui: "Martine et moi avons travaillé ensemble à remonter le matériel pédagogique d'un cours que j'ai repris en entier. Sa débrouillardise, ses connaissances, mais aussi sa passion ont permis de reformuler le cours en gardant l’essentiel et en améliorant plusieurs contenus. Elle n’a jamais été effrayée par mes propositions de modifications, ce qui démontre sa polyvalence et son ouverture d’esprit. Elle a aussi su me faire de très nombreuses recommandations constructives qu’on a su intégrer au cours."

De sont côté, Évelyne Thiffault également professeure au Département et ancienne étudiante de Martine a souligné: "C’est surtout la générosité et la patience avec lesquelles elle partage ses connaissances et son aptitude à l’identification des plantes qui sont admirables; elle a une capacité fabuleuse à amener les gens à comprendre la systématique végétale et à les outiller pour devenir autonomes. Je suis encore aujourd’hui tellement reconnaissante d’avoir ainsi été formée par elle. Je suis certaine que nous sommes nombreux parmi toutes les cohortes d’étudiants qui m’ont précédé et suivi d’avoir pu apprivoiser l’identification des plantes grâce à Martine Lapointe."

Martine Lapointe a toujours été proactive pour être à l’affût des dernières technologies et elle est une des références en la matière à la Faculté en foresterie concernant la cartographie numérique. Elle a d’ailleurs toujours été impliquée dans les cours de Fondements des systèmes d’information géographique. Elle est très assidue dans le développement de ses connaissances et compétences afin de pouvoir transmettre le tout aux étudiantes et étudiants et afin d’accompagner le corps professoral et de recherche dans leur enseignement et dans l’accomplissement de leur recherche.

Son implication

Martine est toujours prête à aider et à donner de son temps. Avec sa passion pour la photographie, elle accepte régulièrement de capter en images plusieurs événements mettant en valeur les étudiantes et étudiants, l’enseignement et la recherche.

Elle exprime aussi son implication par la philanthropie, puisque depuis près de 25 ans, elle soutient le Fonds d’investissement étudiant de sa faculté. Martine a aussi fait don, en 2016, de l’herbier qu’elle a réalisé durant ses études à la technique. Il a rejoint l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval, reconnu parmi les plus riches au monde avec plus de 770 000 spécimens et une grande collection de mousses, sphaignes et espèces rares. L’ensemble de ses dons a permis à Martine Lapointe d’atteindre, en 2017, le prestigieux titre de gouverneure de La Fondation de l’Université Laval.

Dans tous les cours, les étudiantes et les étudiants consultent Martine pour ses connaissances. Elle est également toujours prête à les aider dans leurs projets étudiants. Elle a aussi organisé toute la logistique pour le cours de Mission d’étude en foresterie internationale qui a eu lieu au Népal. Elle a accompagné le groupe et le professeur dans cette mission dans un pays qu’elle avait déjà visité afin de partager ses connaissances de la foresterie là-bas.

Son apport à la communauté scientifique et culturelle

Martine Lapointe a assisté plusieurs étudiantes et étudiants gradués (maîtrise et doctorat) et le corps professeral et de recherche pour différents projets. Elle les accompagne notamment lors des inventaires terrain, l’échantillonnage et la récolte des données.

Elle est aussi l’auteure d’un livre sur les plantes des milieux humides et de bord de mer du Québec et des Maritimes autant pour les textes que pour les photographies. Elle également participé pendant plusieurs années aux expositions artistiques des employées et employés de l'Université Laval. Elle a aussi contribué à de nombreuses publications sur l’identification des plantes, mousses et autres espèces végétales.

Martine s'est impliquée dans plus de 35 cours de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique autant en aménagement et environnements forestiers, en opérations forestières, en environnement, en géomatique, en biogéosciences de l'environnement, en caractérisation des milieux humides, etc.

Ses réalisations au sein de la formation universitaire et l'aménagement forestier

Elle a aussi été responsable de tous les équipements utilisés sur le terrain pour les formations pratiques et du service de prêt pendant plusieurs années. Elle était toujours à l’affût de se procurer les dernières technologies et outils de mesure à la fine pointe et de conseiller les utilisatrices et utilisateurs.

Elle a aussi collaboré à l’élaboration de plusieurs plans d’aménagement forestier de la Forêt Montmorency avec les ingénieurs forestiers responsables de cette forêt d’enseignement et de recherche. Elle a d’ailleurs participé tout au long de sa carrière à plusieurs projets de recherche et à la caractérisation et l’inventaire forestier de cet immense territoire. Ses contributions ont largement aidé à une meilleure connaissance et un meilleur enseignement pour les étudiantes et étudiants et pour la recherche.

Sa contribution à la production de matériel pédagogique

En plus, de son livre sur les "Plantes des milieux humides et de bord de mer du Québec et des Maritimes » et des autres publications sur les espèces végétales, elle a collaboré à la création du matériel pédagogique pour plusieurs des cours universitaires .

- Elle a réalisé et s’occupe depuis 2006 du guide d'identification des écosystèmes de la Forêt Montmorency, forêt d’enseignement et de recherche de l’Université Laval.

- Elle a aussi monté un module de formation en dendrologie qui sert toujours dans le cours de foresterie urbaine.

- En 2015, elle a développé une expertise pour la confection de visites virtuelles à l’aide de photos panoramiques. Ces visites servent encore dans plusieurs cours du baccalauréat et en formation à distance.

- Depuis 2019, elle récolte et prépare tout le matériel pédagogique (spécimens de plantes fraîches, photos et mise à jour de notes de cours) pour le cours de Systématique et dendrologie.

- Pendant la pandémie, elle a collaboré avec la professeure Evelyne Thiffault à caractériser 42 stations forestières à l’aide de Google Earth pour le cours Excursion en écologie forestière afin de rendre un enseignement terrain virtuellement interactif.

- En 2019 et 2020, elle a monté le module sur l'identification des plantes de milieux humides pour le nanopogramme sur la caractérisation des milieux humides. C'est aussi elle qui anime cette section du nanoprogramme sur le terrain 2 fois par année, avec Sylvain Jutras et François Marquis.

- Pour plusieurs cours, elle a eu à préparer des jeux de données spatiales pour les laboratoires. Depuis au moins 6 ou 7 ans, elle donne aussi une formation sur la caractérisation des milieux humides aux étudiants en de la maîtrise en biogéoscience de l'environnement.

Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté qui a également appuyé sa candidature a tenu à exprimer ces mots: "Riche d’un bagage incroyable, d’expertises et de talents divers, Martine continue de se passionner, même après 32 ans, pour l’enseignement, la formation et la recherche. Elle a d’ailleurs pris sous son aile un nouveau technicien de travaux pratiques qui a le privilège de bénéficier de son accompagnement. Je terminerais en soulignant la reconnaissance de tous les étudiants et étudiantes qui ont eu le bonheur de croiser Martine sur leur chemin académique. Le respect que nos personnes étudiantes lui témoignent reflète bien cette reconnaissance pour son engagement."

On ne pourrait résumer entièrement l'ensemble de ses contributions en 32 ans de carrière mais la remise de ce prix est une reconnaissance importante pour souligner tous les acccomplissements de sa carrière et avec la communauté étudiante et de recherche.

Merci Martine et Félicitations!

Par Véronique Audet, responsable de l'information sur les études à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.

Nancy Gélinas, doyenne pour un 2e mandat à la Faculté!

18 avril 2024

C’est avec plaisir que la Faculté annonce le renouvellement du mandat de Nancy Gélinas à titre de doyenne pour la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.

Cette nomination, entérinée le 17 avril 2024 par le Conseil d’administration de l’Université, sera en vigueur au terme du mandat actuel, soit le 1er juillet 2024, pour une période de quatre ans.

Nous lui souhaitons du succès dans la réalisation de son deuxième mandat et sommes convaincus qu’elle saura une fois de plus faire rayonner notre belle faculté et l’amener à des sommets toujours plus hauts!

Son parcours

Nancy Gélinas est professeure-chercheuse en économie forestière. Formée entièrement à l’Université Laval, mais possédant des diplômes de trois facultés, elle présente un parcours pluridisciplinaire qui s’est terminé avec un doctorat en sciences forestières, avec spécialisation en économie politique. Arrivée à titre de professeure à l’Université Laval en 2004, elle avait d’abord commencé sa carrière à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston en 1997. Avant sa nomination à titre de doyenne, elle a été vice-doyenne aux études durant quatre ans. Les aspects sociaux, économiques et de gouvernance occupent une place importante dans ses projets de recherche, où la participation des acteurs dans un contexte multiressources domine.

L’École d’été en hydrographie & hydrospatial est à nouveau offerte cette année, pour une quatrième édition!

15 avril 2024

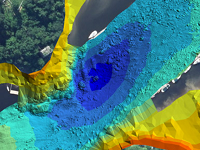

L’École d’été en hydrographie & hydrospatial est à nouveau offerte cette année, pour une quatrième édition. Elle sera offerte du 21 au 24 mai 2024, à l’Université Laval.

Cette école d’été est ouverte aux étudiantes et étudiants intéressé(e)s et un tarif spécial de 500$ est disponible pour cette clientèle.

Le rôle crucial de la connaissance détaillée des fonds marins n'a jamais été aussi bien mis en évidence qu’avec la proclamation par les Nations Unies de la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable (2021 - 2030). L’intensification des relevés hydrographiques offre de nouvelles opportunités en matière de recrutement de personnel hautement qualifié et de solutions technologiques et méthodologiques dans les domaines hydrographique et hydrospatial. Cette école d’été offre aux participants l'occasion d'approfondir leurs connaissances et de développer leurs compétences sur des thèmes centraux du domaine hydrospatial. Elle propose aussi des travaux pratiques de traitement de données bathymétriques.

Pour tous les détails et pour vous inscrire : École d’été en hydrographie & hydrospatial 2024.

26 avril - Présentations des finissant(e)s du Département des sciences géomatiques

05 avril 2024

La journée de la relève en géomatique aura lieu le vendredi 26 avril, au local 1516 du Pavillon Casault, de 9h à 15h. Venez assister aux présentations des projets de la relève en géomatique aux 1er et 2ème cycles! Cette journée sera consacrée aux projets du baccalauréat en génie géomatique et aux maîtrises en sciences géomatiques. Une participation en présentiel aussi bien qu'en ligne sera possible.

Programmation de la journée :

9h - 9h45 : Projet de génie géomatique par Jean-Michel Desgagné, Faël Poirier et Justin-Joël Takodjou Djoko : Bâtiment intelligent : Conception d'un système de positionnement pour la mobilité et la navigation intérieure (projet réalisé dans le cadre de la Chaire de recherche en ville et mobilité intelligente et inclusive)

9h45 - 10h15 : Pause santé

10h15 - 11h00 : Présentation du projet d'intervention (maîtrise en sciences géomatiques - géomatique appliquée) par Maxence Daden (conseiller Francis Roy) : Utilisation des données géospatiales pour l'orientation des politiques foncières face à l'artificialisation dans la commune de Longpont-sur-Orge

11h00 - 11h45 : Présentation du projet d'intervention (maîtrise en sciences géomatiques - géomatique appliquée) par Shiva Karimi (conseiller Francis Roy) : Outil d'analyse de l'efficacité et de cartographie des bandes riveraines

11h45 - 13h15 : Pause diner libre (repas non inclus)

13h15 - 14h00 : Présentation du mémoire (maîtrise en sciences géomatiques - avec mémoire) par Yassmine Zada (directeur Éric Guilbert) : Intégration des ponceaux dans le calcul du réseau hydrographique du Québec forestier

14h00 - 14h45 : Présentation du projet d'intervention (maîtrise en sciences géomatiques - géomatique appliquée) par Manuelle Pharelle Kamga Kuinkam (conseiller Frédéric Hubert) : Élaboration d'une base de données géospatiale et d'un tableau de bord pour le suivi des points d'accès à l'eau potable (forages) dans la commune de Guidiguis au Cameroun

14h45 - 15h00 : Remise de bourse et mot de clôture

Inscription obligatoire : Présentations des projets de la relève en géomatique.

Bienvenue à toutes et tous!

Le Chantier d’avenir et la maîtrise sur mesure en action climatique sont en marche

19 février 2024

Depuis la session d’automne, 10 étudiantes et étudiants sont engagés dans une expérience d’apprentissage atypique de deuxième cycle articulée autour de projets dans le milieu. «L’idée derrière les Chantier d’avenir est d’aborder un enjeu social majeur. La crise climatique en est un», explique Marc-André Bourgault, professeur au Département de géographie et responsable du Chantier d’avenir en action climatique lancé l’automne dernier par la direction de l’Université. «On le voit avec tous les rapports du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, poursuit-il. Il est clair que l’action est nécessaire pour relever ce grand défi de société. Peu importent les formes d’actions à entreprendre, le Chantier d’avenir est une réponse.»

Le 1er février, le professeur Bourgault a participé à une séance d’information virtuelle sur le Chantier d’avenir en action climatique. Selon lui, une économie de l’action climatique se développe. «Mais, dit-il, la compréhension par les citoyens des concepts en changements climatiques est relativement limitée à tous les niveaux et dans tous les milieux. Il est clair que le nombre de personnes capables de mettre en application les notions d’action climatique est en-dessous de ce qui est nécessaire aujourd’hui. C’est ici qu’intervient le chantier. En outillant les étudiants de façon spécifique, ils pourront, comme diplômés, faire face aux défis avec des actions concrètes.»

Une première cohorte

Dix étudiantes et étudiants composent la première cohorte du Chantier d’avenir en action climatique. Ils proviennent d’horizons divers et chacun apporte une contribution unique au programme. Huit projets sont présentement en marche dans le cadre de cette maîtrise professionnelle sur mesure, fortement interdisciplinaire. Variées, les thématiques abordées vont de la gestion des eaux de pluie au développement d'un site Web à vocation éducative sur les enjeux climatiques, en passant par la bonification de l’offre de services aux entreprises de l’industrie de la mode sous l’angle des enjeux climatiques.

Un des projets s’intitule «Municipalité interconnectée et intermodale». Action transition, un organisme à but non lucratif qui accompagne la transition écologique et fait la promotion d’initiatives citoyennes dans la MRC de la Jacques-Cartier, est le partenaire externe. Un autre projet a pour titre «Bonification de la durabilité de l’offre alimentaire sur le campus universitaire». L’organisation partenaire est Services Campus ULaval. Enfin, un troisième projet s’intitule «Élaboration d’un plan directeur de verdissement». Il est appuyé par Collectif Canopée, un organisme à but non lucratif créé pour répondre aux besoins de verdissement dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

L’étudiante Astrid Guillaume est inscrite à ce programme. Le 1er février, elle a livré un témoignage lors de la séance d’information virtuelle.

«J’arrivais du marché du travail et je voulais une formation qui apporte des connaissances concrètes, rappelle-t-elle. J’ai fait une session et j’ai vraiment appris beaucoup jusqu’à présent. On travaille sur des cas pratiques, je trouve que c’est plus enrichissant. J’ai gagné en compétence avec ces cours. Mon environnement d’études, lui, est le plus bienveillant que j’aie rencontré jusqu’ici. On est écoutés, soutenus. Je n’ai jamais vu ça ailleurs, cet appui du corps enseignant.»

[...] Neuf professeurs ont contribué directement à la création du programme (dont plusieurs proviennent de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique), soit Étienne Berthold, Marc-André Bourgault, Robert Beauregard et Nathalie Barrette (FFGG), Isabelle Goupil-Sormany (FMED), Thierno Diallo (FSI) et Martin Dumas (FSS), ainsi que Valériane Champagne-St-Arnaud et Guillaume Pain (FSA). «Tous ont été impliqués depuis le début, il y a environ deux ans, précise le professeur Bourgault. Le nombre de professeurs impliqués actuellement dans le programme est plus élevé.»

Nouvelle carte-récit : Toponymie bilingue française et anglaise de lieux habités du Québec

14 février 2024

Une nouvelle carte-récit est maintenant disponible, créée par le professeur à la retraite Rock Santerre. Cette carte-récit présente les toponymes bilingues français et anglais de lieux habités du Québec.

Selon la Commission de toponymie, le Québec compte plus d’une cinquantaine de noms de lieux habités bilingues francophone-anglophone. Cette carte-récit présente ces toponymes hybrides avec une description de leur origine (pour la plupart issus des noms de cantons anglophones). Pour chaque fiche, on retrouve aussi d’anciennes cartes et de nombreux plans d’arpentage. Les dernières fiches décrivent l’arpentage des terres lors de la création des cantons.

Pour consulter la carte-récit : Toponymie bilingue française et anglaise au Québec (arcgis.com)

Bonne exploration!